par jean-michel stazzu et eric segovia

Le modèle OSI a été développé en 1978 par

l’ISO (International Organization of Standards) afin que soit défini

un standard utilisé dans le développement de systèmes ouverts.

Les réseaux s'appuyant sur les spécifications de l’OSI "parlent

le même langage", c'est-a-dire qu'ils utilisent des méthodes

de communication semblables pour échanger des données.

Avant les définitions du modèle OSI, les systèmes propriétaires

régnaient en maîtres.Une entreprise qui désirait installer

un réseau devait choisir entre IBM, DEC, HP,Honeywell et Sperry. Chacune

de ces sociétés proposait des architectures propriétaires,

et il était pratiquement impossible de faire communiquer les réseaux

de ces différents constructeurs.

Dès qu'une entreprise avait choisi son système, elle devenait

prisonnière du constructeur.

Les mises a jour ou les modifications du système ne pouvaient être

effectuées que par le constructeur choisi, ce qui éliminait toute

concurrence.

Les utilisateurs d'aujourd'hui peuvent se dire que rien n'a changé dans

de nombreux secteurs de l'industrie informatique. Les architectures propriétaires

existent toujours. Cependant, le modèle OSI peut vous éclairer

sur la façon dont les différents éléments d'un réseau

sont reliés entre eux.

Le modèle OSI est formé de sept couches.

Les sept couches

| Applications |

7

|

| Présentation |

6

|

| Session |

5

|

| Transport |

4

|

| Réseau |

3

|

| Liaison de données |

2

|

| Physique |

1

|

Cinq Principes de base s'appliquent aux différentes

couches

l . Une couche ne peut être créée que quand un niveau différent

d'abstraction est nécessaire.

2. Chaque couche doit fournir une fonction bien définie.

3. La fonction de chaque couche doit être choisie de façon à

définir internationalement les protocoles standards.

4. Les caractéristiques d'une couche doivent être choisies pour

qu’elles réduisent les informations transmises entre les couches.

5. Des fonctions différentes doivent être définies dans

des couches différentes, mais il faut éviter d'augmenter le nombre

de couches pour que I'architecture ne devienne trop compliquée.

L’application de ces cinq principes crée un modèle idéal,

où chaque couche effectue une, seule fonction et dépend des services

de la couche immédiatement inférieure. De même, chaque couche

fournit ses services à la couche immédiatement supérieure.

Les couches physique et application se situent aux extrémités

du modèle OSI. La couche physique n'utilise aucun service d'une autre

couche, mais fournit la connectivité physique à la couche supérieure,

liaison des données. La couche application utilise les services de la

couche présentation et propose ses services à l'utilisateur final.

Les fonctions de chacune des couches sont décrites dans les paragraphes

qui suivent.

Couche physique

La couche physique transmet les bits à travers un canal de communication.

Les bits représentent des enregistrements de base de données ou

des fichiers à transférer, mais la couche physique ignore ce que

ces bits représentent. Ces bits peuvent être encodés sous

forme de 0 et 1 ou sous forme analogique. La couche physique fait intervenir

les interfaces mécaniques et électriques sur le média physique.

La couche physique n'a aucune connaissance de la structure des données

nécessaires pour émettre ou recevoir. La couche physique est responsable

de la transmission des bits de données sur le média physique,

en utilisant le signal approprié compatible avec les périphériques

de communication. La couche physique reçoit aussi des signaux et les

convertit en bits de données qu'elle délivre à la couche

liaison des données.

Couche liaison des données

La couche liaison des données prend les données de la couche physique

et fournit ses services à la couche réseau. Les bits reçus

sont groupés en unités logiques appelées trame.

Dans le contexte d'un réseau, une trame peut être une trame Token

Ring ou Ethernet, FDDI, ou une autre type de trame réseau. Pour les liens

des réseaux étendus, ces trames peuvent être des trames

SLIP, PPP, X.25 ou ATM.

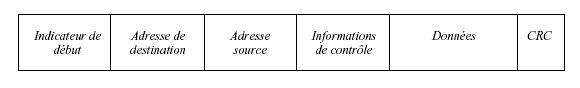

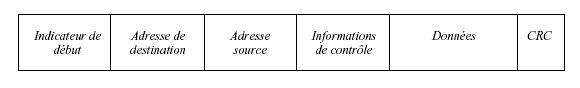

Les bits d'une trame ont une signification spéciale. Le début

et la fin d'une trame peuvent être marqués par des bits spéciaux.

De plus, les bits de la trame sont répartis en champ adresses, champ

de contrôle, champ de données et champ de contrôle d'erreurs.

Les champs d'adresses contiennent les adresses source et destination. Le champ

de contrôle indique les différents types de trames de liaison de

données. Le champ de données contient les données proprement

dites, transmises par la trame. Le champ de contrôle d’erreurs détecte

les erreurs dans la trame de liaison de données.

Trame d’une couche de liaison de données.

La couche liaison de données est la première couche qui gère

les erreurs de transmission.

En général, le champ de contrôle d'erreurs consiste en un

générateur de checksum, utilisé pour détecter les

erreurs dans la trame de liaison de données. Dans la plupart des cas,

les réseaux modernes utilisent un contrôle de redondance cyclique

(CRC). Pour les réseaux locaux, c'est un CRC 32 bits. Pour les réseaux

étendus où les liens sont plus lents, on utilise un CRC à

16 bits pour éviter la surcharge des liaisons.

Il suffit de savoir que les CRC peuvent détecter:

- toutes les erreurs simple bit,

deux erreurs simple bit isolé.

- toutes les erreurs de parité.

- toutes les erreurs burst de 16

bits ou moins pour les CRC de 16 bits, et 32 bits ou

moins pour les CRC 32 bits.

- Une erreur burst est une erreur

dans laquelle des séries de bits contigus dans la trame sont en erreur.

Dans les réseaux TCP/IP,

les implémentations de la couche liaison de données comprennent

les technologies suivantes : Token Ring, Ethernet, FDDI, Frame Relay, X.25,

SLIP, PPP et ATM.

Couche

réseau

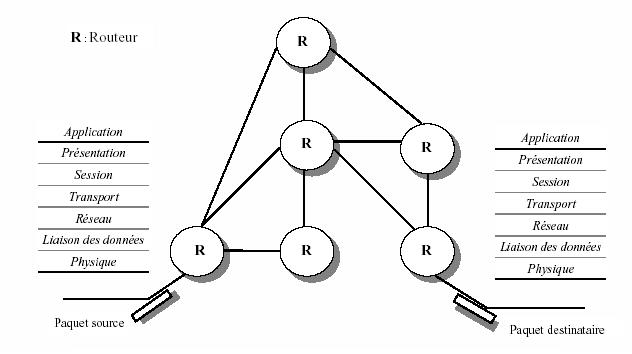

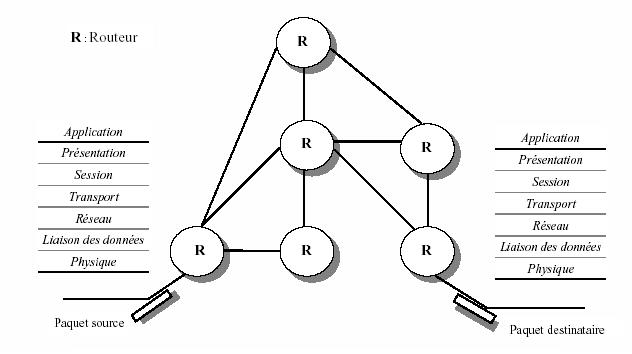

La couche réseau gère les connexions entre les nœuds du réseau.

Un service supplémentaire, fourni par la couche réseau, concerne

la façon de router les paquets (unité d'information de la couche

réseau) entre les nœuds d'un réseau La couche réseau

sert aussi à éliminer les congestions et à réguler

le flot des données.

Cette couche permet aussi à deux réseaux différents d'être

interconnectés en implémentant un mécanisme d'adressage

uniforme.

Token Ring et Ethernet possèdent, par exemple, différents types

d'adresses. Pour interconnecter ces réseaux, vous avez besoin d'un mécanisme

d'adressage compréhensible par les deux réseaux. Pour les réseaux

TCP/IP, la couche réseau est implémentée en utilisant le

protocole IP.

- Un routeur est un périphérique

qui détermine la prochaine destination du

paquet.

- Le routeur examine l’en tête de la couche réseau qui contient

un mécanisme

d’adressage.

Couche transport

La couche transport offre des services supplémentaires par rapport

à la couche réseau.

Cette couche garantit que les données reçues sont telles qu'elles

ont été envoyées. Pour vérifier l'intégrité

des données, cette couche se sert des mécanismes de contrôle

des couches inférieures.

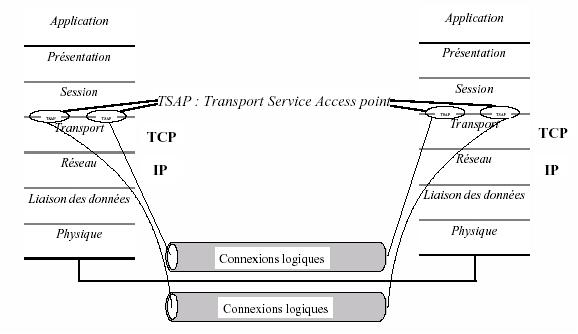

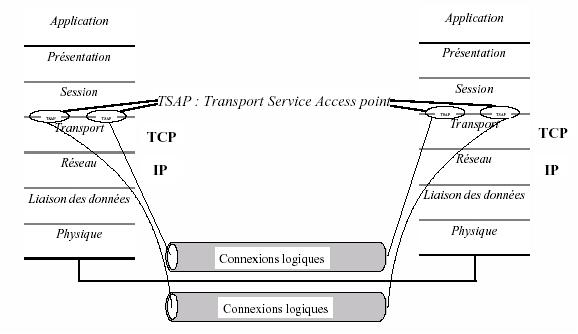

La couche transport est aussi responsable de la création de plusieurs

connexions logiques par multiplexage sur la même connexion réseau.

Le multiplexage se produit quand plusieurs connexions logiques partagent la

même connexion physique.

La couche transport se trouve au milieu du modèle OSI. Les trois couches

inférieures forment le sous-réseau, et les trois couches supérieures

sont implémentées par les logiciels réseau. La couche

transport est aussi implémentée sur le nœud. Son travail

consiste à relier un sous-réseau non fiable à un réseau

plus fiable.

Dans les réseaux TCP/IP, la fonction de la couche transport est assurée

par le protocole TCP (Transmission Control Protocol) et par le protocole UDP

(User Datagram Protocol).

La couche transport implémente le multiplexage dans lequel plusieurs

éléments logiciels partagent la même adresse de la couche

réseau. Pour identifier sans erreur l'élément logiciel

dans la couche transport, une forme plus spécifique d'adresse est nécessaire.

Ces adresses, appelées adresses de transport, sont fournies par une

combinaison de l'adresse de la couche réseau et d'un numéro

TSAP (Transport Service Access Point).

Dans les réseaux TCP/IP, l'adresse de transport porte le nom de numéro

de port. Pour exemple, les serveurs Web utilisent le numéro 80.

Couche session

La couche session gère les connexions entre les applications coopérantes.

Avec cette couche, un utilisateur peut se connecter à un hôte,

à travers un réseau où une

session est établie pour transférer des fichiers. La couche

session offre les fonctions suivantes :

-

contrôle du dialogue.

-

gestion des jetons.

-

gestion de l'activité.

En général, une session permet des communications full duplex,

bien que certaines applications se contentent d'une communication half duplex.

La couche session

peut fournir une ou deux voies de communication (contrôle du dialogue).

Pour certains protocoles, il est essentiel qu'un seul côté lance

une opération critique. Pour éviter que les deux côtés

lancent la même opération, un mécanisme de contrôle,

comme l'utilisation de jetons, doit être implémenté. Avec

la méthode du jeton, seul le côté qui possède le

jeton peut lancer une opération. La détermination du côté

qui doit posséder le jeton et son mode de transfert s'appellent la

gestion du jeton.

Le jeton dont il est question ici n'a rien à voir avec le jeton des

réseaux TokenRing. La gestion du jeton dans les réseaux Token

Ring relève des couches 1 et 2 du modèle OSI, alors que celui

dont il est question ici relève du niveau 5.

Si vous transférez un fichier pendant une heure entre

deux machines, et qu'une panne réseau intervienne au bout de trente minutes,

vous ne pourrez reprendre le

transfert là où il s'était arrêté. Il vous

faudra toujours reprendre le transfert à son début. Pour éviter

cela, vous pouvez traiter tout le fichier comme une seule activité

et insérer des points de vérification dans le flot de données.

Ainsi, si une coupure survient, la couche session synchronisera à nouveau

le transfert, à partir du

dernier point de vérification transmis. Ces points de vérification

s'appellent "points de synchronisation". Il en existe deux types :

* majeurs.

* mineurs.

Un point de synchronisation majeur inséré par un des côtés

doit recevoir un accusé de réception de la part de l'autre côté,

alors qu'un point de synchronisation mineur n'a pas besoin d'être vérifié

par un accusé de réception. La session comprise entre deux points

majeurs s'appelle une unité de dialogue. La gestion de toute l'activité

s'appelle une gestion

d'activité. Une activité consiste en une ou plusieurs unités

de dialogue.

Les réseaux TCP/IP ne possèdent pas de couche session, car certaines

caractéristiques de cette couche sont fournies par le protocole TCP.

Les applications TCP/IP fournissent elles-mêmes certains services. Par

exemple, le service NFS (Network File System) comporte son propre service de

la couche session : le protocole RPC (Remote Procedure Call). Certaines applications

TCP/IP n'utilisent aucun service de la couche session.

Couche

présentation

Pour que deux systèmes puissent se comprendre, ils doivent utiliser le

même système de représentation des données. La couche

présentation gère cette représentation des données.

Il existe plusieurs façons de représenter des données,

par exemple, l'ASCII ou l'EBCDIC pour les fichiers texte. La couche présentation

utilise un langage commun compréhensible par tous les nœuds du réseau.

Un exemple de ce langage commun est l’ASN.1 (Abstract Syntax Repesentation

Rev 1). Ce langage est utilisé par SNMP pour coder ses données.

Le protocole

NFS utilise son propre service: le protocole XDR (External Data Representation).Plusieurs

applications TCP/IP n'utilisent pas les services de cette couche.

Couche

application

La couche application

fournit les protocoles et les fonctions nécessaires au applications utilisateurs

qui doivent accomplir des tâches de communication.

Voici des exemples de fonctions fournies par la couche application :

- les protocoles pour les services

de fichiers distants tels que l'ouverture, la

fermeture, la lecture, l'écriture et le partage des fichiers.

- les services de transfert de

fichiers et d'accès aux bases de données distantes.

- les services de gestion des messages

des applications de messagerie.

- les services des répertoires

pour localiser les ressources d'un réseau.

- la gestion des périphériques.

- l'exécution de travaux

distants.

Plusieurs de ces services sont appelés

des API (Application Programming Interface). Les API consistent en des bibliothèques

de programmation qu'un développeur peut utiliser pour écrire des

logiciels réseau.

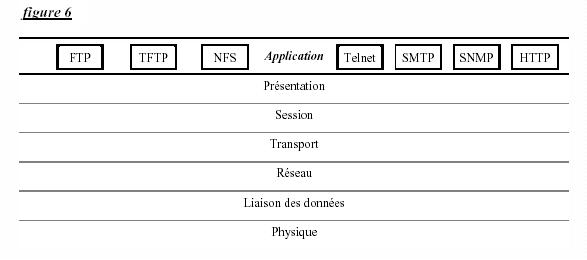

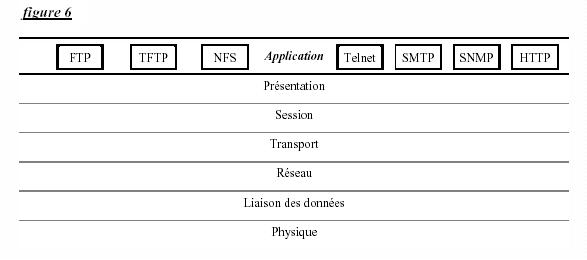

La Figure 6 donne quelques exemples de services TCP/IP: FTP (File Transfer Protocol),TFTP

(Trivial File Transfer Protocol), NFS (Network File System), TELNET, SMNP (Simple

Mail Transfer Protocol), SNMP (Simple Network Management Protocol), HTTP (Hyper

Text Transfer Protocol).

Exercices

Exercice n°1:

Pouvez-vous citer un matériel composant la couche n°1 ( Physique

) du modèle OSI ?

Exercice n°2: Pouvez-vous citer un matériel composant la couche

n°2 ( Liaison des données) du modèle OSI ?

Exercice n°3: Pouvez-vous citer un matériel composant la couche

n°3 ( Réseau ) du modèle OSI ?

Exercice n°4: Pouvez-vous citer un protocole composant la couche

n°4 ( Transport ) du modèle OSI ?

Exercice n°5: Pouvez-vous citer une fonction de la couche n°5

( Session ) du modèle OSI ?

Exercice n°6: Pouvez-vous citer une fonction de la couche n°6

( Présentation ) du modèle OSI ?

Exercice n°7: Pouvez-vous citer une fonction et/ou un logiciel de

la couche n°7 ( Application) du modèle OSI ?